テンプレートのダウンロード

- まりふのひとの公開 OneDrive に接続し、

- 「Wordで作る縦書き宛名往復はがき」(圧縮(zip形式)フォルダ)を選択,ダウンロードする。

- ダウンロードしたファイルを開き、

- 「Wordで作る縦書き宛名往復はがき」(フォルダ)をマイドキュメント等に復元する。

- ダウンロードが 2度目以降は、上書きする。

- 「Wordで作る縦書き宛名往復はがき」フォルダの下に、2っのファイルがある。

「テンプレート往復はがき_縦書き宛名のページ設定」等

ここでは、宛名印刷(差し込み印刷)に限定している。それ以外、例えば文面の作り方は各自で行うことになるので、このテンプレートのページ設定を参考までに載せた。

■ ページ設定

特徴は「2段組み」で、各ページとも 1段目(左側)が宛名、2段目(右側)が文面となる。

- 用紙・タブ

- 用紙サイズ: 往復はがき(200mm×148mm)

- 余白・タブ

- 印刷の向き: 横

- 余白 上下: 10mm、左: 10mm、右: 7mm

- 文字数と行数・タブ

- 文字 方向: 横書き、段数: 2

- 8標準の文字数を使う

- [フォントの設定]ボタン

- 日本語用のフォント: HG正楷書体-PRO

- 英数字用のフォント: (日本語用と同じフォント)

- サイズ: 12

- [グリッド線]ボタン ‥‥ 任意

これは Word の設定になるので、終了後は元に戻す必要があろう。- 文字グリッド線の間隔: “0.5mm”‥‥ 入力する

- 行グリッド線の間隔: “0.5mm”‥‥ 入力する

- Rグリッド線を表示する

- R文字グリッド線を表示する間隔: 4本(=2mm間隔)

- 行グリッド線を表示する間隔: 4本(=2mm間隔)

ヒント

ヒント

- ページ設定が終わったら、ルーラーで 2段組みになっているのを確認する。

- グリッド線を細かくしたのはテキストボックスの配置のため。煩わしい場合、強いて表示する必要はない。

- [編集記号の表示]も任意だが、表示した方が良い。

■ 段組みの変更

既定の「2段」では間隔が 2字(約 8.5mm)となった。左の余白が 10mmなので、いかにも小さい。

そこで、間隔を 4字(約 17mm)とし、右余白を小さくし、(10mm → 7mm)2段目の文字数を増やすようにする。

- ページレイアウト・タブ/ページ設定Gr.の[段組み]をクリックし、

- [段組みの詳細設定]をクリックする。

→【段組み】ダイアログボックスが表示される。 - 「段数」が 2 になっているのを確認する。

- 「R段の幅をすべて同じにする」のチェックを外す。

- 段の番号 1の段の幅を 19字に、間隔を 4字 にする。

- 段の番号 2の段の幅が 20字台になる。(たぶん)

- [OK]で閉じる。

■ 2ページ分(4段)の白紙を作る

- 1ページ 1行 1列目にカーソルを移し、

- Ctrl+Shift+Enter(改段)

- 段区切り記号が表示される。

- 1行の空行を作り、(Enter)

- Ctrl+Enter(改ページ)

- カーソルが 2ページ 1行 1列目に移るので、Ctrl+Shift+Enter(改段)

- 1行の空行を作る。(Enter)‥‥ 任意

「テンプレート往復はがき_縦書き宛名」の使い方

■ テンプレートの開き方

- 「テンプレート往復はがき_縦書き宛名」アイコンをダブルクリックする。

または、「テンプレート往復はがき_縦書き宛名」アイコンを右クリック ⇒[新規作成]をクリックする。 - 開くと「新規文書」となり(タイトルバーのファイル名は、文書1 等になる)、2ページの文書が表示される。

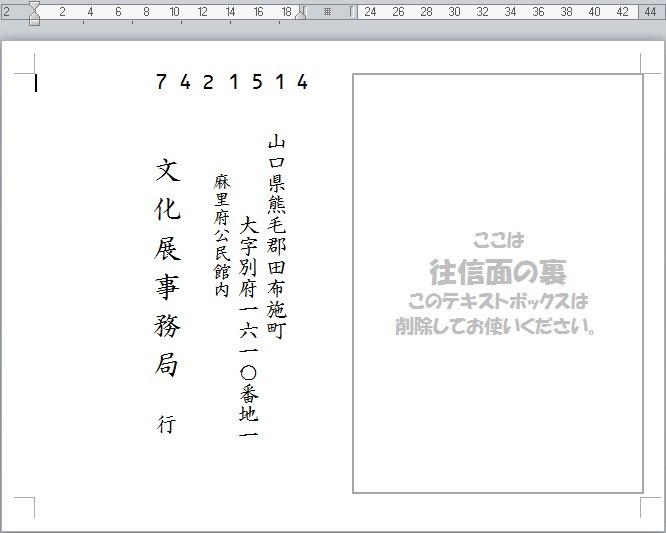

このページにカーソルを移すと、ルーラーで左/右の識別が容易になる。(右図)

ヒント

ヒント

- 文頭にカーソルを移すには、Ctrl+Home が便利。文末は Ctrl+End

- 次のページにカーソルを移すには、Ctrl+PageDown が使える。

- 次の段落にカーソルを移すには、Ctrl+→

■ 郵便番号のテキストボックス

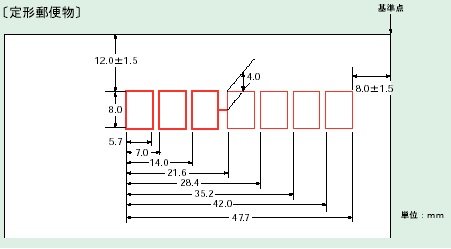

郵便番号の位置は厳密に規定されている。

- 上 3桁の間隔(7mm)と下 3桁の間隔(6.8mm)が微妙に違う...

フォントサイズを 18pt.にし、枠内に納めるために試行錯誤した結果、テキストボックスの書式は、次のようになった。

| Gr./Dialog | 項目 | 郵便番号上3桁 | | | 郵便番号下4桁 |

|---|---|---|---|---|

| フォントGr. | フォント | OCRB、18pt. | ||

| フォント | 文字間隔 | 広く− 9.2pt. | | | 広く− 8.5pt. |

| レイアウト | 水平方向/右方向の距離 | 36.2mm、基準:段 | | | 58.2mm、基準:段 |

| 〃 | 垂直方向/下方向の距離 | 0mm、基準:段落 | ||

| 〃 | 高さ | 固定:8.03mm | ||

| 〃 | 幅 | 固定:22.97mm | | | 固定:29.55mm |

| 〃 | アンカーを段落に固定する | R | ||

| 図形の書式設定 | テキストに合わせて図形のサイズを調整する | □ | ||

| 〃 | 内部の余白 | 左/右: 0mm、上/下: 0mm | ||

| 〃 | 図形内でテキストを折り返す | R | ||

郵便番号のテキストボックスは、くれぐれも動かさないようする。

郵便番号のテキストボックスは、くれぐれも動かさないようする。

往信面の宛名を完成させる(差し込み印刷文書にする)

ここでは、次のような Excel 住所録が作ってあるものとする。

(項目名が重要で、並び順や列番号は問わない)

■ 1.差し込み文書にする

- 差し込み文書・タブを選択する。

- 差し込み印刷の開始Gr.の[宛先の選択]をクリックし、

- [既存のリストを使用]をクリックする。

- 【データファイルの選択】ダイアログボックスで

- (上図の)Excel 住所録を選択し、

- [開く]

- 【テーブルの選択】ダイアログボックスで住所録のあるシートを選択する。

- R先頭行をタイトル行として使用する を確認し、

- [OK]

- 元の画面(差し込み文書・タブ)に戻る。

■ 2.差し込みフィールドを割り当てる

全てテキストボックスで作ってあるので、差し込み文書・タブ/文章入力とフィールドの挿入Gr.の[差し込みフィールドの挿入▼]ボタンを使って、次を行う。

- 郵便番号上3桁

- 郵便番号の上3桁のテキストボックス内をトリプルクリックする。

→郵便番号上3桁が選択される。 - [差し込みフィールドの挿入▼]をクリックし、

- [郵便1]をクリックする。

→テキストボックス内に“《郵便1》”と表示されるが、隠れて全体が見えない。

- 郵便番号の上3桁のテキストボックス内をトリプルクリックする。

以下、同様に操作する。

- 郵便番号上4桁

- 郵便番号の上4桁をトリプルクリック、[郵便2]フィールドを挿入する。

- 住所1行目

- 住所1行目をトリプルクリック、[住所1]フィールドを挿入する。

- 住所2行目

- 住所2行目をトリプルクリック、[住所2]フィールドを挿入する。

- 住所3行目(マンション名)

- 住所3行目をトリプルクリック、[住所3]フィールドを挿入する。

- 宛名

- 宛名をトリプルクリック、[名前]フィールドを挿入する。

- 宛名敬称

- 固定の場合は、その文字に変更し、フィールドは挿入しない。

- 名前により変わる場合は、[敬称]フィールドを挿入する。

- 連名

- 連名を使わない場合は、テキストボックスそのものを削除する。

- 連名を使う場合は、[連名1]フィールドを挿入する。

- 連名敬称

- 固定の場合は、その文字に変更し、フィールドは挿入しない。

- 連名により変わる場合は、[敬称1]フィールドを挿入する。

- 連名2〜5、敬称2〜5

- 使うのであれば、連名1および敬称1のテキストボックスをコピーして作る。(住所録にも必要)

- 差出人

- テキストボックス内に入力する。

- 不要であれば、テキストボックスそのものを削除する。

■ 3.カスタマイズ

このテンプレートは、次の条件で使えるように作ってあります。

- 住所1: 17字以下

- 住所2: 17字以下

- 住所3: 20字以下

- 宛名(名前): 8字以下

- 連名: 4字以下

逆にいえば「体裁は無視」してあります。

自分の住所録に合った体裁にするには、

- テキストボックスの位置

- テキストボックスの大きさ(主に 高さ)

- フォント

- フォントサイズ

を自分で変える(カスタマイズする)必要がある。

現在、住所1〜住所3の文字数は上記に「固定」してあるため、これをカスタマイズしても現バージョンでは対応できません。

必要な方は申し出てください。対応方法を検討します。